Kanban und Selbstorganisation - Teil 1

„Manage the work; and let people self-organise around it“, postuliert Kanban für die Wissensarbeit. Die Eckpfeiler dieses Managementansatzes sind bekannt: Grundprinzipien wie evolutionäre Veränderung, Kundenfokus oder Führung auf allen Ebenen, Kernpraktiken wie Visualisierung, WIP-Limits oder Feedbackschleifen. So weit, so gut. Doch was genau bedeutet der zweite Teil des Postulats? Wie kommt es dazu, dass sich Leute selber organisieren? Warum ist das überhaupt wichtig? Und wer muss was genau tun, um selbstorganisiertes Arbeiten zuzulassen — oder sogar gezielt zu fördern?

Das ist der erste von drei Artikelteilen, in denen ich Antworten auf diese Fragen liefern möchte. Nach einer kurzen Definition von Selbstorganisation geht es mir zuerst darum, den unternehmerischen Einsatz von Kanban zu verorten und zu klären, worauf die Kombination von Kanban und Selbstorganisation eigentlich abzielt.

Was heißt hier Selbstorganisation?

Selbstorganisation gehört nicht nur zu den populärsten, sondern auch zu den missverstandensten Konzepten der agilen Welt. Was für die einen nach Kindergarten oder gar danach riecht, dass plötzlich die Affen den Zoo regieren, scheint für die anderen eine Art von Wundermittel darzustellen. „Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams”, behauptet schon das agile Manifest und im Scrum Guide heißt es programmatisch, dass Entwicklungsteams „so strukturiert und befähigt (sind), dass sie ihre eigene Arbeit selbst organisieren und managen.“

Doch was genau bedeutet Selbstorganisation? Wie kommt sie zustande? Und welche Auswirkungen hat sie auf Führung und Management? Die ersten beiden Fragen sind leicht zu beantworten. Aus systemischer Sicht stellt Selbstorganisation nämlich alles andere als ein Wunder dar. Vielmehr ist sie gleichsam der natürliche Weg, auf dem globale Ordnung entsteht — und zwar durch die lokalen Interaktionen zwischen den einzelnen Komponenten eines ursprünglich ungeordneten Systems. Die amerikanische Soziologin Glenda Eoyang nennt drei Voraussetzungen für Selbstorganisation: eine Grenze, die das jeweilige System umfasst und damit seine Identität definiert; Unterschiede zwischen den einzelnen Komponenten dieses Systems; sowie interner als auch Austausch mit der Außenwelt.

Diese Erkenntnisse lassen sich problemlos auf Unternehmen übertragen. Wie ich bereits ausführlich dargestellt habe, braucht es lediglich sechs Zutaten, damit Selbstorganisation schmeckt:

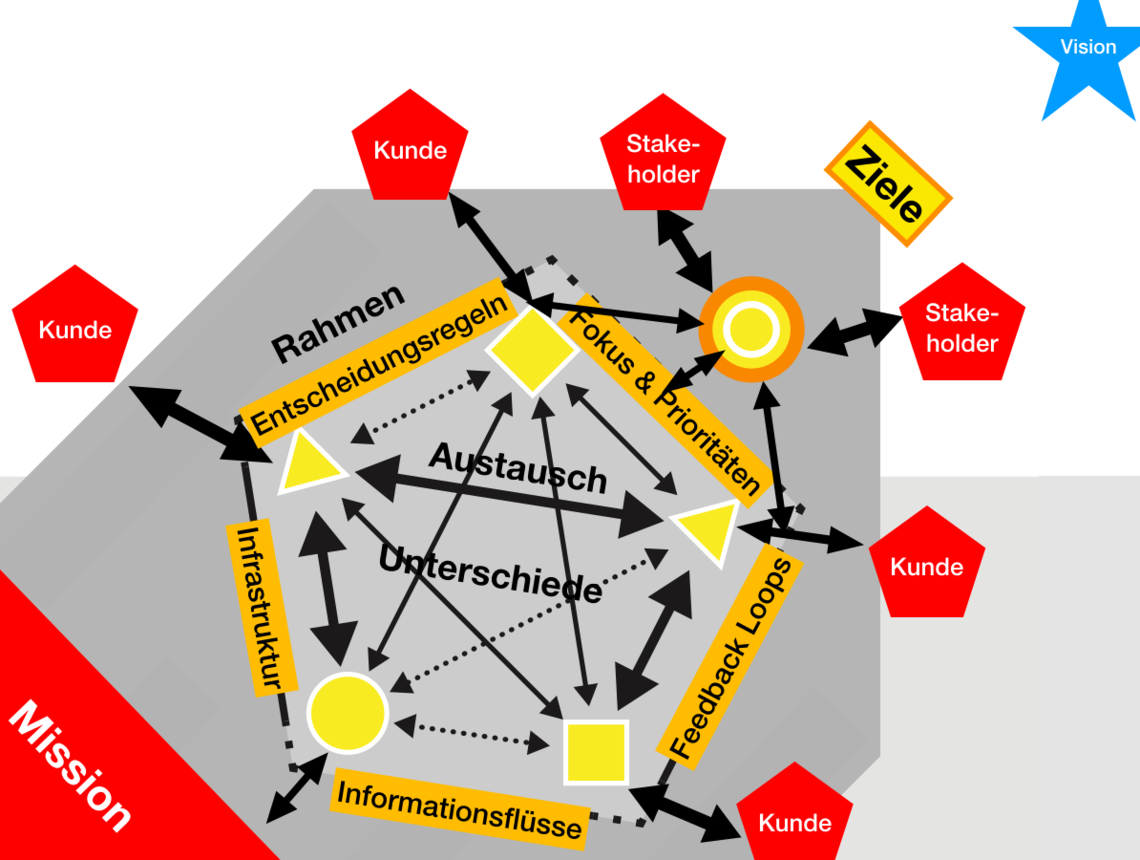

Eine kraftvolle Mission, die auf Kundenwert fokussiert und in strategische Ziele übersetzt wird (siehe rote bzw. rot umrandete Felder in Abb. 1).

Eine Vision, die wie ein Leitstern fungiert und so etwas wie die höheren Ideale der Organisation beschreibt (siehe den blauen Stern rechts oben).

Rahmenbedingungen, die jede Basiszelle auf Kurs halten. Dazu gehören alle Strukturen und Prozesse, die es den Fachexperten ermöglichen, sich bestmöglich auf ihre Arbeit zu konzentrieren: etwa die Fokussierung der Arbeit auf konkrete Wertversprechen und deren Priorisierung; die Klärung von Entscheidungsbefugnissen; eine gute Infrastruktur; transparente Informationsflüsse; oder regelmäßige Feedbackschleifen (siehe die orangen Rechtecke, die die fünfeckige Basiszelle umranden).

Unterschiede hinsichtlich fachlichem Know-how, Kreativität oder sozialer Kompetenz, um komplexe Anforderungen möglichst effizient verarbeiten zu können (siehe die verschiedenen gelben Formen).

Austausch auf kollegialer Ebene sowie mit allen Kunden und Stakeholdern. Dabei geht es vor allem darum, deren Bedürfnisse gut zu erfassen und etwaige Veränderungen möglichst rasch zu erkennen (siehe die unterschiedlich intensiven schwarzen Pfeile).

Ein Linienmanagement, das sich auf die Gestaltung des Kontexts konzentriert und der Versuchung widersteht, sich ins operative Geschehen einzumischen (siehe orange-gelb-weißer Kreis). Denn, so der britische Systemdenker John Seddon, „wenn die Arbeitenden ihre Arbeit selbst kontrollieren, brauchen sie Manager, die an Dingen arbeiten, die sich ihrer Kontrolle entziehen, aber wesentliche Rahmenbedingungen bestimmen: die Art wie die Arbeit stattfindet. (…) Manager arbeiten am System, während die Teammitglieder im System arbeiten« [Seddon 2008, S. 72].

Diese Liste führt zwangsläufig zur Frage, wie man die verschiedenen Zutaten am besten verarbeiten soll. Wie sieht ein Rezept für Selbstorganisation aus? Was braucht es wovon, um die vorhandenen Kräfte bestmöglich zu verbinden? Um die gemeinsamen Potenziale zu entfalten? Und in allen Unternehmensbereichen kontinuierliche Verbesserung zu kulitivieren? Die kurze Antwort lautet: in dem Sie lernende Arbeitssysteme und unterstützende Umfelder gestalten. Die längere Antwort führt uns ins Reich des visuellen Arbeitsmanagements. Genauer: zu dessen konzertierten Einsatz in allen Unternehmensbereichen und zur Rolle, die das selbstorganisierte Arbeiten dabei spielt. Aber jetzt mal schön der Reihe nach.

Wo braucht Kanban Selbstorganisation?

Der Charme von Kanbansystemen beruht zu einem guten Teil darauf, dass sie mit relativ einfachen Techniken erstellt werden können. Sobald Arbeit, Arbeitsfluss und WIP-Limits visualisiert sowie Betriebsregeln und Feedbackschleifen definiert sind, kann es bereits losgehen. Stellt sich die Frage, warum wir dabei auf selbstorganisiertes Arbeiten setzen sollten. Wozu alle Betroffenen einbinden? Sie gar an der Gestaltung der Arbeitsprozesse beteiligen? Statt weiter auf die Vorgaben von Managementexperten zu setzen? Das riecht doch verdächtig nach umständlichen Diskussionen, frei nach dem Motto „eigentlich ist alles gesagt, nur noch nicht von allen“. Warum sollten wir solche Dynamiken riskieren? Uns die effizienten Techniken von ineffizienten Emotionen überschwemmen lassen? Und alles durch den Faktor Mensch verkomplizieren, wie das ein Kollege einmal so schön auf den Punkt brachte?

Zugegeben: die Fragen sind etwas zugespitzt. Die Kanbanpraxis zeigt jedoch, dass die Arbeitstechniken dominieren und die soziale Seite oft zu kurz kommt (insbesondere in Bereichen, in denen die Technik auch fachlich eine grosse Rolle spielt, wie etwa in der Softwareentwicklung). Damit soll keineswegs einer naiven Humanisierung von Arbeit das Wort geredet werden. Doch solange wir Systemmechaniken ins Zentrum stellen, drohen wir die Basis jener Kultur zu übersehen, die wir mit Kanban schaffen wollen. Schließlich steht und fällt jede Verbesserung mit den Menschen, die sie vorantreiben.

Fragt sich natürlich, welche Art der Verbesserung wir überhaupt im Visier haben. Wo soll Kanban überhaupt eingesetzt werden? Klaus Leopolds Modell der Flugebenen (Abb. 3) liefert uns eine pointierte Antwort: Es geht um Enterprise Kanban und damit auch um einen unternehmensweiten Einsatz des selbstorganisierten Arbeitens. Über die operative Autonomie agiler Teams hinaus (Flight Level 1) geht es also um neue Formen der teamübergreifenden Koordination (Flight Level 2) und des strategischen Portfolios (Flight Level 3) sowie um eine intelligente Verknüpfung der verschiedenen Ebenen.

Doch wie kann eine solche Verknüpfung gelingen? Immerhin werden auf den verschiedenen Flugebenen einerseits ganz unterschiedliche Ziele verfolgt, andererseits arbeiten dort Menschen, die recht unterschiedlich ticken. Nun, bei allen persönlichen, inhaltlichen und steuerungstechnischen Differenzen gibt es einige starke Gemeinsamkeiten. Erst einmal teilen die Ebenen die selben Grundprinzipien: Starte mit dem, was du jetzt machst, verfolge inkrementelle Veränderungen, fördere Führung auf allen Ebenen gelten für Portfolio, Koordination und Umsetzung gleichermaßen. Zudem werden auf allen Ebenen ähnliche Basistechniken eingesetzt: Visualisierung, Limitierung, schlanke Besprechungen, ausgewählte Messungen, wahrscheinlichkeitsbasiertes Forecasting und Ähnliches mehr. Wird der Selbstorganisationaspekt von Kanban ernst genommen, teilen Senior Manager, Teamleiter und Fachexperten darüber hinaus auch eine gemeinsame Führungsphilosophie. In ihrem Kern bedeutet diese Philosophie: diejenigen, die in einem bestimmten Arbeitssystem tätig sind, gestalten dieses auch. Visuelle Managementsysteme werden eben nicht von Methodengurus konzipiert („die agile Stabstelle“) und hierarchisch vorgesetzt („mit freundlichen Grüßen, Ihr agiles Management“). Sie werden vielmehr von den Fachexperten selbst Schritt für Schritt erarbeitet. Dadurch werden zumindest drei Glücksversprechen des selbstorganisierten Arbeitens eingelöst:

Der offene Austausch unterschiedlicher Spezialisten, da die komplexe Arbeitssituation erst dadurch einigermaßen angemessen erfasst und die damit verbundene Unsicherheit bewältigt werden kann. Wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Welche zentralen Herausforderungen sehen wir? Was heißt das für unsere Arbeit? Worauf wollen wir besonders achten?

Der direkte Kontakt mit Kunden bzw. ihren jeweiligen Vertretern, um regelmäßig Feedback einzuholen. Was ist dem Kunden wichtig? Worauf legt er besonderen Wert? Wie genau profitiert er von den Produkten und Services, die wir ihm liefern?

Die Verbindung von Arbeit und Entscheidung. Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Was fällt uns auf? Was genau wollen wir in Zukunft häufiger, weniger oft, gar nicht mehr oder neu machen?

Auch wenn nicht alle Mitarbeitenden ständig an solchen Steuerungsfragen beteiligt sind, sondern Delegierte aus den unterschiedlichen Bereichen (wie bei Koordinationssystemen für 80, 150 oder sogar einigen Hundert Mitarbeitenden üblich) geht es um konsequentes Selbstmanagement. Die Spezialistinnen und Spezialisten, die ihre eigene Arbeit am besten kennen, sind auch diejenigen, die über die effizienteste Form ihres Arbeitsmanagements bestimmen.

Das darf selbstverständlich weder dazu führen, dass externe Anforderungen ignoriert werden, noch dazu, dass die Fachleute alles alleine definieren. Kanban bewegt sich eben nicht im luftleeren Raum, sondern unterliegt immer bestimmten Constraints. Welchen Zweck verfolgt das Unternehmen? Welche strategische Ziele setzt es sich dafür? Und wie sieht der Rahmen aus, um diese Ziele auch zu erreichen? Die Kombination von Kanban und Selbstorganisation heißt jedoch sehr wohl, dass man mit der Tradition der Bevormundung bricht, die nach wie vor in vielen Bereichen vorherrschend ist. Denn solange Projekt- und Linienmanager ihre traditionellen Steuerungsmechanismen auf Kanbansysteme anwenden (Ressourceneffizienz, Statusreporting, individuelles Performancemanagement, detaillierte Planung, Push-Logik etc.), wird das Verbesserungspotenzial überschaubar bleiben.

Lesen Sie weiter: